近年來,隨著牙科技術的不斷進步,植牙已成為缺牙患者的首選治療方式。最新臨床數據顯示,植牙成功率已突破90%的關鍵門檻。

這篇文章將深入分析這一重大突破的臨床依據,解析影響植牙成功率的核心因素與醫療技術,並說明植牙專科醫師如何透過精密評估與完整流程,提高手術安全性與長期穩定性。

2025年最新統計,植牙成功率達91.3%

過去幾十年間,植牙技術經歷了顯著的進步與改良。根據最新臨床研究數據顯示,2025年植牙的整體成功率已達到91.3%,較前幾年有明顯提升。這一數據的增長主要歸功於植體材料、表面處理技術以及手術精準度的不斷提高。

事實上,不同機構的統計數據也反映了植牙的高成功率。長庚醫院牙科經過十年的研究統計,其植牙成功率更是高達98%以上,充分證實了人工植牙是一項值得信賴的治療模式。

另外,國際口腔植體學會(ITI)的研究顯示,10年內的植牙存活率約為94.6%,若植體整合良好、保養得當,可維持20年以上。

值得注意的是,植牙成功率會因不同的植體品牌和醫師經驗而有所差異。專業醫師指出,具有10年以上經驗的專科醫師,其植體失敗率比新手低70%。因此,選擇有經驗的醫師和高品質的植體對提高成功率至關重要。

植牙成功率定義:功能穩定、無疼痛、骨整合良好

要客觀評估植牙的成功率,首先需要明確什麼是植牙成功。根據國際植牙研究標準,植牙成功的定義主要包括以下幾個方面:

- 功能穩定:在正常咀嚼功能下,植體不會鬆動或移位

- 無疼痛感:在正常功能下沒有疼痛或不適感

- 骨整合良好:X光片顯示骨頭與植體緊密結合,骨頭喪失小於2mm

- 無炎症反應:沒有膿瘍或是牙胞等炎症跡象

特別要強調的是,骨整合(osseointegration)在植牙成功中扮演著至關重要的角色。骨整合指的是植體和整合骨的自然結合,骨細胞與植體連繫住,癒合到植體的鈦金屬表面進行鈣化,成功鈣化之後,骨頭組織將會跟植體嵌在一起。只有當植牙骨整合完善後,植體才能夠穩固承受住咬合時的受力。

臨床上,醫師會使用多種方法評估植牙成功率,其中包括:根尖X光片、斷層掃描以及測量植牙穩定程度ISQ(Implant Stability Quotient)。ISQ值超過70代表高穩定度、60-69為中穩定度、而低於60就是低穩定度。

植牙五年與十年追蹤數據比較

長期追蹤數據是評估植牙治療真正價值的重要指標。根據多項臨床研究的比較,植牙在不同時間點的成功率有著顯著的差異。

- 五年追蹤數據:植牙五年後的成功率普遍較高,大部分研究顯示成功率在94%-97%之間。配合日常口腔護理和定期檢查,Straumann植體的五年成功率可超過97%。

- 十年追蹤數據:隨著使用時間的延長,植牙的成功率會略有下降,但仍保持在較高水平。根據國際牙科研究期刊的報告,植牙的平均存活率在10年內約為90%,這一數據進一步證實了植牙的長期穩定性。諾保科植體的18年成功率甚至超過93%,顯示了高品質植體的長期優勢。

- 十五年以上長期數據: 超過15年的植牙存活率依然可以保持在85%以上。一項針對六年觀察期的植牙研究顯示,存活率達到96%,成功率為94.3%,進一步驗證了植牙的長期有效性。

不過,值得注意的是,口腔衛生習慣較差或沒有規律回診的患者,其植體周圍炎(peri-implantitis)的發生率會比一般人高出許多。數據顯示,植體周圍黏膜炎(Mucositis)的發生率約為17.3%,而植體周圍炎的發生率約為4%。這再次強調了術後維護對植牙長期成功的重要性。

總的來說,多項臨床數據都證實了植牙成功率已突破90%的臨床門檻,且在適當維護下可長期保持高成功率,為缺牙患者提供了可靠的治療選擇。

影響植牙成功率的四大核心因素

植牙技術雖然日趨成熟,但成功率依然受到多種關鍵因素影響。以下將探討四大核心因素,這些因素不僅決定了短期手術的成敗,更關係到植牙的長期穩定性。

齒槽骨條件與骨整合能力

齒槽骨是植牙的地基,其品質與數量直接影響植牙穩定性。學者Misch將齒槽骨分為四類:

- D1 為緻密骨

- D2 為外層緻密骨包覆海綿骨

- D3 則外層緻密骨較薄

- D4 幾乎都是海綿骨

其中D2骨質能提供最佳的骨整合效果,而D4骨質則穩定度較差。此外,骨頭高度需超過10mm、寬度至少需有6mm,才能容納常規的植體。若骨量不足,則需進行補骨手術,以確保植體的穩固性。

牙周病影響植牙成功率

牙周病是植牙失敗的主要風險因素之一。研究顯示,牙周病患者發生植體周圍炎的傾向較高,這是因為口腔中的牙周病菌可轉移至植體周圍,導致炎症和骨吸收。

不過,只要牙周病得到有效控制,植牙的長期存活率仍可達90.5%,接近健康牙周患者的96%。因此,植牙前控制好牙周病,減少口內牙周致病菌是非常重要的步驟。

植體品牌與表面處理技術

植體材質和表面處理技術顯著影響骨整合效果。目前主流植體材質包括純鈦和鈦合金,其中Straumann的Roxolid®鈦鋯合金強度可達1000MPa,遠高於一般純鈦的550MPa。

表面處理方面,Straumann的SLActive®技術能提升親水性,加速骨整合;而Nobel Biocare的TiUltra技術則強調軟組織整合能力。選擇國際大廠的植體產品,不僅可獲得更可靠的臨床結果,還能享有完善的售後服務。

想知道植牙專科醫師推薦哪些植牙品牌,可以參考這篇「五大植體品牌選擇關鍵」,裡面我整理了Nobel Biocare、Straumann、Astra Tech、Osstem和BioHorizons的特色與臨床優勢。

醫師經驗與手術精準度

醫師經驗對植牙成功率的影響不容忽視。據統計,有10年以上經驗的專科醫師,其植體失敗率比新手低70%。

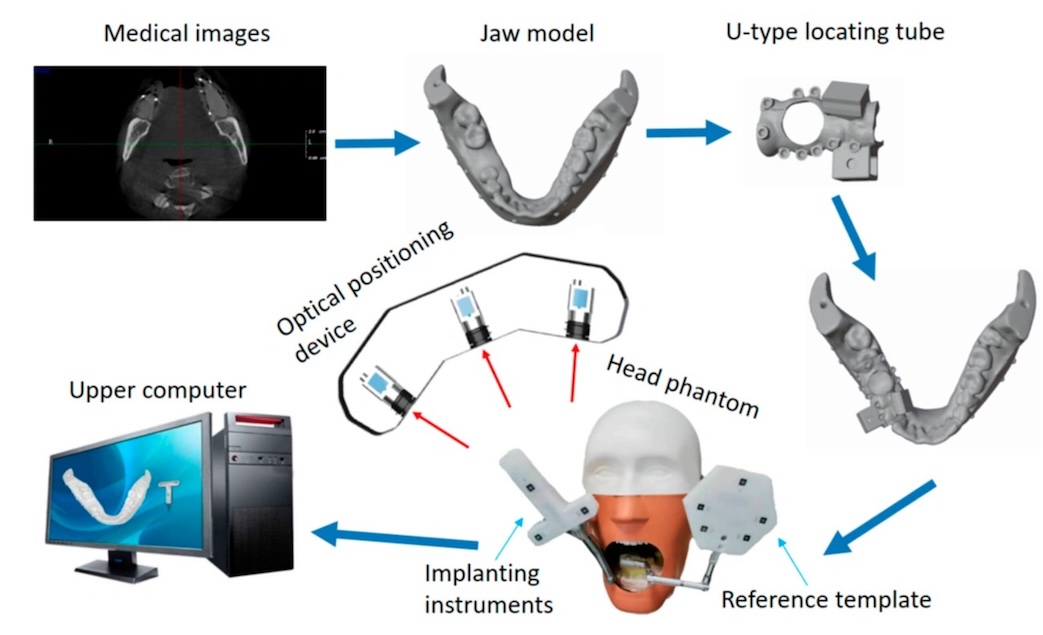

此外,現代數位導航植牙技術能提高手術精準度,有效避開重要神經血管,使植牙的精準度提高11倍。導航植牙系統能在手術前規劃植體位置,術中實時監控鑽針的位置,確保植體位置、深度和角度的準確性。

因此,選擇經驗豐富的醫師,並配合先進的手術設備,能顯著提高植牙成功率。

提升植牙成功率的臨床技術與設備應用

現代植牙技術持續進步,許多創新設備和方法已被開發出來,顯著提高了植牙的成功率。以下介紹四種關鍵技術與設備,這些都是現代植牙成功率突破90%的重要推手。

ISQ植體穩定度量測技術

植牙穩定度是評估植牙成功與否的重要指標。傳統上,醫師多依靠扭力手感與經驗評估,但這種方法缺乏客觀數據支持。現在,共振頻率分析法(ISQ測量)提供了更科學的評估方式,這種技術可精準測量植體的穩定係數,客觀評估骨整合程度。

ISQ值超過70代表高穩定度,60-69為中穩定度,而低於60則為低穩定度。透過這種技術,醫師能精確判斷植體何時可以承受咬合力,避免過早負重而導致植牙失敗。此外,這種方法避免了使用扭力感測可能對骨頭造成的損傷,進一步保障了骨整合的成效。

3D電腦斷層與導航植牙技術

3D電腦斷層掃描已成為現代植牙的標準配備,它能精確測量骨質的密度、厚度與高度。配合動態導航系統如X-Guide/Navident,醫師可在手術中即時確認鑽針位置,使植牙精準度提高11倍。

這些技術不僅提高精確度,也大幅縮短手術時間,從過去需要3-4小時,現在只需20-30分鐘。對於患者來說,意味著更小的傷口、更少的疼痛與更快的恢復。

微創植牙與即拔即種技術

微創植牙(不翻瓣手術)通過減少手術範圍,使傷口縮小、出血減少,疼痛感降低,術後恢復期也從傳統的7-10天縮短至3-6天。

即拔即種技術則是在拔牙當天直接植入植體,省去植牙前2-3個月的等待期。這種技術不僅節省時間,更能有效保護骨質結構,減少後續補骨需求。然而,這些技術只適用於骨質條件良好的患者。

以我一位門牙斷裂患者為例,評估條件合適後,採即拔即種搭配微創植牙手術與數位導板定位,手術當天完成植牙與臨時假牙重建,讓患者快速恢復咬合功能與門面美觀。

高階補骨術與牙齦補肉術

當骨質不足時,補骨手術是確保植牙成功的關鍵步驟。引導骨再生術(GBR)是一種常用技術,通過使用骨粉和可吸收再生膜促進骨質再生。

同樣重要的是角化牙齦的保護。補肉手術(角化牙齦移植術)能創造健康的牙肉環境,為植體提供穩固屏障。理想情況下,植牙周圍應有2mm以上的角化牙齦厚度與高度,才能有效保護下方骨頭。

這些臨床技術與設備的結合應用,為植牙的長期成功提供了堅實保障,使植牙成為一種可預期且高度成功的治療選擇。

患者條件與術後照護對植牙成功率的影響

植牙不僅依賴於技術和設備,患者的個人條件和術後護理同樣扮演著決定性角色。即使使用最先進的植牙技術,若忽視以下因素,也可能導致長期失敗。

糖尿病、高血壓等全身性疾病控制

全身性疾病對植牙成功率具有顯著影響。對於糖尿病患者,研究顯示血糖控制良好者可安全進行植牙。一項研究中,即使血糖控制不佳(糖化血色素8-12%)的患者,植牙兩年後的成功率仍可達96.6%。然而,成功關鍵在於「長期穩定控制血糖」而非血糖數值本身。

關於高血壓患者,其植牙適應性取決於病情控制程度:

- 輕度高血壓(小於160/105mmHg):可進行簡易植牙手術

- 中度高血壓(小於190/125mmHg):需先轉介內科控制,再考慮簡易植牙

- 重度高血壓(大於190/125mmHg):不宜進行植牙

此外,服用抗凝血劑如阿斯匹靈、銀杏或紅花等患者,術前應評估凝血狀況,以免術中出血不止。

術後口腔清潔與定期回診

植牙術後口腔清潔直接影響長期成功率。術後初期應避開傷口,可使用棉花棒沾水輕輕清潔,或按醫囑使用漱口水。

定期回診檢查更是不可或缺,建議回診頻率如下:

- 恢復期:每1-3月一次,評估軟硬組織狀態

- 穩定期:每半年一次,評估清潔衛生狀況

- 維護期:每年一次,穩定追蹤骨質健康

未按時回診的患者較易出現植體周圍炎等問題。定期專業清潔不僅能及早發現潛在問題,也能延長植牙使用壽命。

咬合力分析與夜間護牙套使用

不良咬合是顳顎關節症候群最常見的原因之一,亦可能導致植體損壞。長期磨牙使琺瑯質每年磨損約0.04-0.1mm,正確配戴咬合板可將磨損率降低約85%。

硬式咬合板(密西根咬合板)對中重度磨牙和顳顎關節障礙患者特別有效,能穩定關節位置,放鬆咀嚼肌群,使用壽命可達2-3年。不過需注意,長期配戴可能導致咬合、顳顎關節及脊椎位置改變,建議每隔數月追蹤一次咬合變化。

正確的咬合力分析與管理不僅能減少植體周圍骨吸收,更能顯著延長植牙壽命,為植牙長期成功提供重要保障。

2025年專家建議的植牙流程

隨著2025年植牙技術的全面升級,專家們已建立了更加精細且全面的植牙治療流程標準。這套流程不僅提高手術安全性,更確保患者能獲得長期穩定的植牙效果。

一、術前評估與風險排除

專業醫師首先會進行系統性疾病評估,確認患者是否適合接受植牙手術。糖尿病患者平均血糖值應控制在80-120mg/dl範圍內,糖化血色素應小於7.2%;高血壓患者則需將血壓控制在160/100以下。若超出這些標準,需先會診內科醫師評估。

接著進行口腔疾病與習慣評估,包括牙周狀況檢查、齒槽骨密度測量以及牙齦健康評估。醫師會特別注意潔牙習慣、磨牙或吸菸等行為,制定相應的預防策略。

用藥史評估同樣是植牙前不可忽略的重要環節。若患者服用免疫抑制劑,將增加術後感染風險;服用抗凝血劑者,術前需與心臟內科醫師確認是否需要停藥3-7天;服用雙磷酸鹽類藥物超過3年的患者,則需停藥3個月並進行個案評估。

二、個人化治療計畫制定

根據評估結果,醫師會制定客製化治療方案。首先透過電腦斷層掃描與數位口腔掃描,收集齒槽骨與周圍解剖構造的完整數據。接著利用數位分析技術,確定最佳植體位置與角度,同時評估是否需要補骨或特殊處理。

為減少創傷與加速恢復,現今數位技術進步,植牙手術多採用精準的電腦導引系統,如X-Guide 3D導航式微創植牙。這種技術能提高植牙精準度,使傷口更小、疼痛更少、恢復更快。不過設備昂貴,因此轉嫁到患者的成本也隨之增加。

另外的數位列印導板則較為低廉,手術前可以跟醫師詳細的討論,選擇自己合適的做法,在合理的預算上來完成。

一個植牙案例的成功,取決於患者的條件與配合程度、有實驗證據支持的醫療材料,以及醫師的技術與專業知識,三者缺一不可。

三、術後追蹤與保固制度

植牙後的定期回診是確保長期成功的關鍵。專家建議:恢復期可以每1-4月回診一次,確認癒合狀況;穩定期每半年回診一次,評估清潔狀況;維護期每年回診一次,追蹤骨質健康。

我執業的卓品牙醫集團植牙中心多提供植體終身有限保固服務,醫師主要組成為業界頂尖台大醫院專科訓練的專科醫師群,並設有專案管理師貼心關注術後居家照護細節,確保患者無後顧之憂。這種全方位術後追蹤制度,大幅提升了植牙的長期成功率。

從臨床技術到術後照護,全面提升植牙成功率

總結來看,植牙技術在2025年已經取得了令人矚目的進展,成功率突破90%的里程碑無疑為缺牙患者帶來了更多希望。事實上,多項臨床研究數據顯示,在專業醫師操作、優質植體材料和適當術後照護的綜合作用下,植牙成功率甚至可達91.3%以上,長期存活率也保持在較高水平。

植牙成功的關鍵因素已經清晰可見。首先,齒槽骨條件與骨整合能力是植牙穩定的基礎;其次,牙周病的有效控制,能顯著降低植體周圍炎風險;再來,高品質植體品牌與先進表面處理技術能加速骨整合過程;最後,醫師經驗與手術精準度,更是影響植牙成功率的關鍵環節。

值得注意的是,現代植牙技術已經遠超過傳統方法。ISQ穩定度量測、3D電腦斷層掃描、導航植牙系統以及微創植牙與即拔即種技術,這些創新方法顯著提高了植牙的精準度和成功率。同時,高階補骨術與牙齦補肉術為骨質條件不佳的患者提供了可靠解決方案。

然而,無論技術多麼先進,患者的個人條件和術後照護同樣至關重要。全身性疾病的控制、定期口腔清潔與回診檢查、以及適當的咬合力管理,這些因素直接影響植牙的長期成功率。因此,專家建議的全面植牙治療流程應包括嚴謹的術前評估、個人化治療計畫和完善的術後追蹤制度。

隨著植牙技術不斷發展與完善,我們有理由相信,未來植牙成功率將進一步提高,為更多缺牙患者帶來健康美麗的笑容。

植牙不僅僅是恢復牙齒功能的方式,更是提升生活品質的重要途徑。對於考慮植牙的患者來說,選擇經驗豐富的專業醫師、優質的植體產品,並嚴格遵守術後護理指導,無疑是確保植牙長期成功的最佳保障。