牙周病需要開刀嗎?不少患者聽到「牙周手術」就感到焦慮。這篇文章帶你了解牙周病的嚴重程度與治療選擇,說明哪些情況可以非手術處理、什麼時候真的需要做牙周病手術,並介紹手術方式與輔助療法,幫助你安心做出治療決策。

牙周病是什麼?從牙齦炎到牙周炎的演變

根據國民健康署的統計,台灣成年人罹患牙周病的比例高達80.48%,其中50至64歲年齡層更高達86.4%。

牙周病並非單一疾病,而是一系列影響牙齒支持組織的疾病統稱,從初期的牙齦炎到嚴重的牙周炎,都屬於牙周疾病的範疇。為了更好地了解牙周病是否需要手術治療,首先必須認識這種常見口腔疾病的本質和演變過程。

牙周病顧名思義就是牙周病變,是指牙齒周圍組織發生細菌感染的疾病。這些組織包括牙齦、牙周韌帶和牙骨質,它們共同構成支撐牙齒的結構。當這些組織受到破壞時,牙齒的支持功能就會受到影響,嚴重時可能導致牙齒動搖甚至脫落。

牙菌斑與牙結石:牙周病的主要成因

牙周病的主要元凶是牙菌斑,這是一種覆蓋在牙齒和牙齦的黏稠薄膜。牙菌斑主要由細菌組成,其餘是細菌分泌的酸性物質、食物殘渣、唾液與口腔黏膜脫落的細胞。當我們進食後沒有適當清潔口腔,牙菌斑就會附著在牙齒表面和牙齦周圍。

如果牙菌斑未被及時清除,它會漸漸鈣化形成牙結石。牙結石的表面更容易附著大量細菌,這些細菌會釋放毒素,刺激牙齦和齒縫,引發發炎反應。牙結石一旦形成,就無法僅靠日常刷牙去除,必須由專業牙醫使用特殊工具清除。

牙結石就像是細菌的堡壘,各種細菌都可以在牙結石的底部、表面甚至縫隙中成群結隊。它們會阻礙口腔清潔效果,讓更多牙菌斑持續沉積,並往牙肉、骨頭方向發展。藏匿越深的細菌通常越具破壞性,其毒素會透過複雜機制造成周圍組織的發炎,導致牙周病逐漸惡化。

牙周病分期與症狀

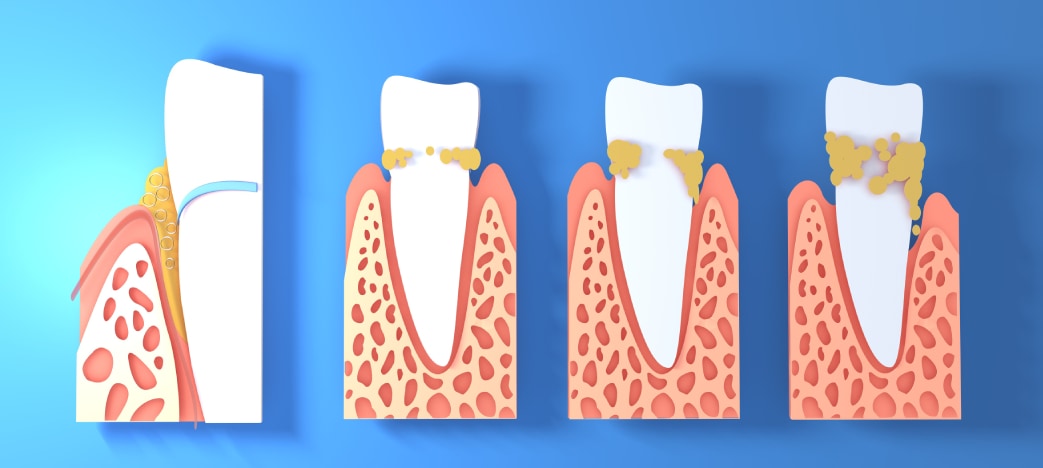

牙周病的發展可分為幾個階段,從初期的牙齦炎到嚴重的牙周炎:

- 第一階段:牙齦炎

牙齦炎是牙周病的初始階段,主要影響牙齦。此時,牙菌斑中的細菌引起牙齦發炎,症狀包括牙齦紅腫、較容易出血,但尚未影響到深層的牙齒支持組織。此階段的病變是可逆的,通常可以透過改善口腔衛生習慣和定期洗牙來控制。

- 第二階段:牙周炎

早期若牙齦炎未獲適當治療,細菌會沿著牙根表面往下侵入,開始破壞牙周韌帶和齒槽骨,形成牙周囊袋。此時症狀包括牙齦紅腫、刷牙時出血更明顯、口臭加重,甚至開始出現牙齒敏感的情況。

- 第三階段:中度牙周炎

隨著疾病進展,牙周組織的破壞加劇,牙周囊袋加深(大於5mm),齒槽骨明顯流失。此時症狀包括牙齦萎縮、牙根外露導致牙齒敏感性增加、牙縫變大,牙齦可能出現膿包。

- 第四階段:重度牙周炎

最嚴重的階段,齒槽骨破壞嚴重,牙齒開始明顯鬆動搖晃。患者可能出現咀嚼無力、牙齒位置改變或牙齒脫落等症狀。此階段的牙周病通常需要更複雜的治療,甚至可能需要手術介入。

嚴重牙周病可能面臨拔牙,甚至引發全身健康問題。了解更多:牙周專科醫師解析嚴重牙周病症狀、治療方法與費用

牙周病一定要手術嗎?非手術治療是否足夠?

面對牙周病,許多患者最關心的問題是:「一定要手術嗎?」事實上,根據臨床經驗,近九成台灣成年人可能受牙周病影響,但並非所有案例都需要進行侵入性手術。

牙周病治療可分為三個階段:基礎治療、手術治療和維護治療。在許多情況下,尤其是對早期到中度牙周病患者,非手術性的基礎治療往往就能有效控制病情。

基礎牙周病治療的內容與效果

非手術性牙周治療是牙周病控制的第一道防線,特別適合早期患者。這階段的基本療程包括:臨床諮詢、口腔衛生指導、牙結石清除、全口根尖片X光照射、牙周囊袋探測記錄,以及牙根整平術與牙齦下結石刮除術。

這些基礎治療能有效減少口腔內的細菌堆積,緩解發炎症狀。通常在治療1至1.5個月後,牙齦發炎紅腫、脹痛的情況會有顯著改善。基礎治療結束後約6至8週,醫師會進行第二次牙周囊袋深度探測,評估牙周恢復程度。

值得注意的是,治療後可能出現一些暫時性現象,如牙齦消腫(讓患者感覺牙齦萎縮、牙縫變大)及牙齒對冷熱敏感度增加。但這些通常是牙周組織逐漸恢復健康的正常過程。

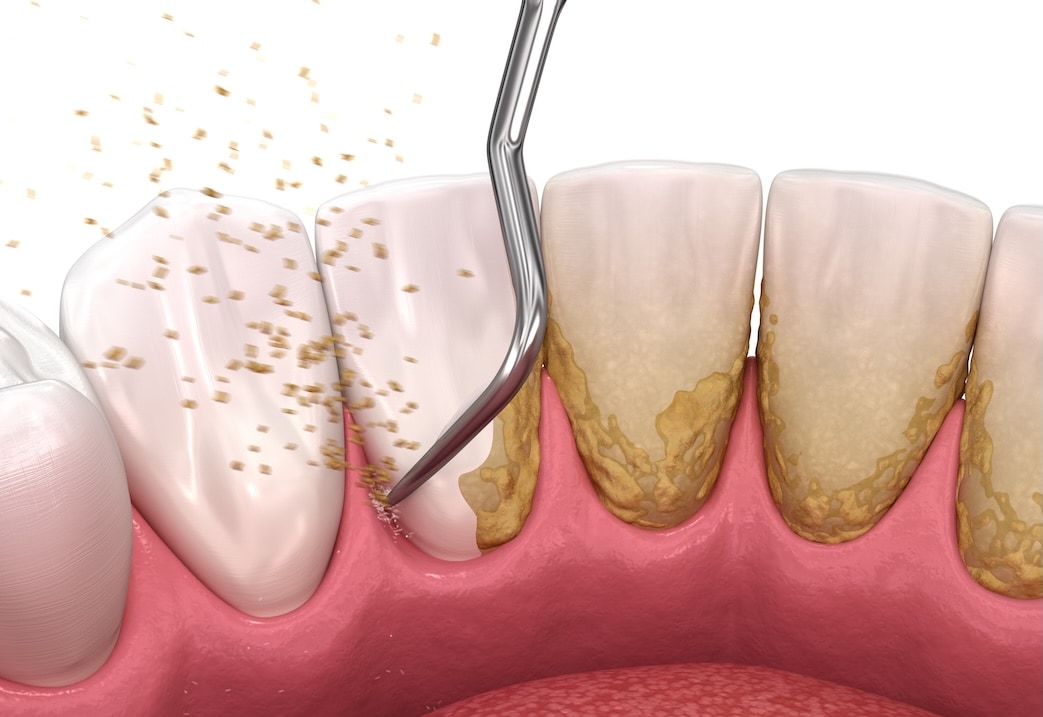

牙根整平術進行深層清潔

牙根整平術是非手術性治療的核心,它不僅清除表面的牙結石,更深入牙根,徹底清除附著在牙根的頑固牙結石。這一過程使用牙周刮刀針對牙根表面的結石和菌斑進行深層清潔,尤其是刷牙難以觸及的牙齦下區域。

在治療過程中,醫師會在局部麻醉下將牙周刮刀深入牙齦下,將整個口腔分為四區進行處理,每次處理一至兩區,以減少患者不適感並確保清潔品質。

每區清潔約需30至45分鐘,整個深層牙周清潔療程可能需要2至4次才能完成。整平後的牙根表面變得光滑,有助於牙齦健康附著,細菌不易堆積,進一步降低感染機率。

此外,我也建議病人可以使用水雷射治療作為輔助,利用水氣和雷射的深入清潔作用,徹底清除牙周袋內的發炎組織和細菌,且傷口小、癒合快。

牙周治療後患者配合的重要性

牙周病治療成功的關鍵不僅在於專業治療,更在於患者的持續配合。事實上,牙周病治療是「控制」疾病,病人必須持久維持口腔環境的清潔。

治療後,患者應建立正確的口腔清潔習慣,包括正確刷牙方式、使用牙線或牙間刷清潔牙縫,以及定期回診檢查。對於已接受牙周病治療的患者,建議每三個月定期洗牙追蹤,防止病情復發。

此外,戒除不良習慣如吸菸、嚼檳榔等,也能顯著改善治療效果。研究表明,牙周病患者的治療速度與配合度密切相關,若能積極配合治療計畫並改善生活習慣,距離牙周健康的目標就不遠了。

總之,對於輕中度牙周病患者而言,非手術性治療配合良好的自我照護往往能有效控制病情。然而,若第一階段效果不顯著,或是病情屬於中重度牙周病,則可能需要進入第二階段的手術治療。

什麼情況下需要牙周病手術?

當第一階段的基礎牙周治療後,許多患者常問:「我真的需要進行牙周手術嗎?」這是個合理的疑問。雖然大多數牙周病患者經過非手術治療後能獲得良好控制,但某些特定情況下,牙周手術確實成為必要的選擇。

什麼情況下需要牙周病手術?

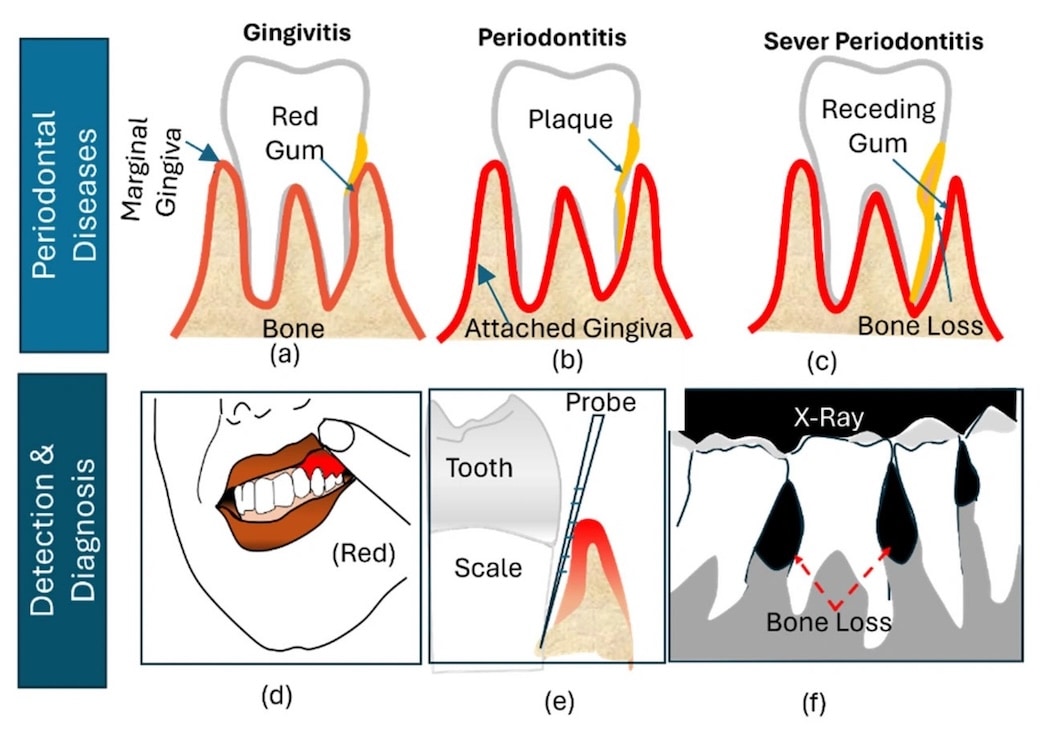

牙周囊袋指的是牙齒與牙齦間的縫隙,是評估牙周病嚴重程度的關鍵指標。當牙菌斑長期累積,牙周囊袋會隨著牙周病嚴重程度逐漸加深。牙周專科醫師會使用標有刻度的牙周探針測量這些囊袋的深度。

研究顯示,對於囊袋深度在6mm以下的區域,通常可以透過第一階段非手術治療獲得有效控制。然而,當囊袋深度達到7mm以上時,尤其是在臼齒的牙根分岔區域,且治療後再評估時仍有5mm以上深度,醫師就會考慮進行牙周手術。

若不處理這些深度囊袋,研究追蹤發現兩年內約有兩成牙齒會出現更嚴重的牙周破壞。此外,深度牙周囊袋處的治療,經由牙周手術平均能使囊袋降低將近3mm,效果優於僅做非手術治療。

牙根分岔與齒槽骨破壞

臼齒的牙根分岔區是牙周病治療的難點。由於這些區域構造複雜,非手術治療難以徹底清潔。當牙周病侵犯到牙根分岔處,或齒槽骨出現深度缺損時,通常需要透過手術處理。

牙周病長期發展會導致齒槽骨不規則破壞,形成凹凸不平的骨缺損。即使經過第一階段治療,這些區域仍可能殘留深度牙周囊袋。

透過牙周手術,醫師能夠清除發炎組織,修整不規則的齒槽骨,恢復符合生理狀態的口腔環境,大幅降低牙周病復發風險。

牙周再生手術:重建失去的牙周組織

當齒槽骨破壞形成深度缺損,若條件允許,醫師會建議進行牙周再生手術。這類手術不僅清除病灶,還能通過填補骨粉或使用再生膜等方式,促進失去的牙周組織恢復。

牙周再生手術特別適用於:垂直性骨缺損、角狀骨缺損以及特定類型的牙根分岔侵犯。此外,美觀區的牙齦萎縮問題,也可以透過牙周再生或牙齦移植手術來改善。

不過,牙周再生手術並非適用於所有患者。若齒槽骨缺損範圍太廣、牙周破壞超過牙根尖、分岔侵犯過深、口腔衛生維護不良、吸菸或牙齒動搖度過大等情況,可能使手術效果有限,需要醫師仔細評估。

相關的治療過程,可以參考我的牙周再生手術治療案例:

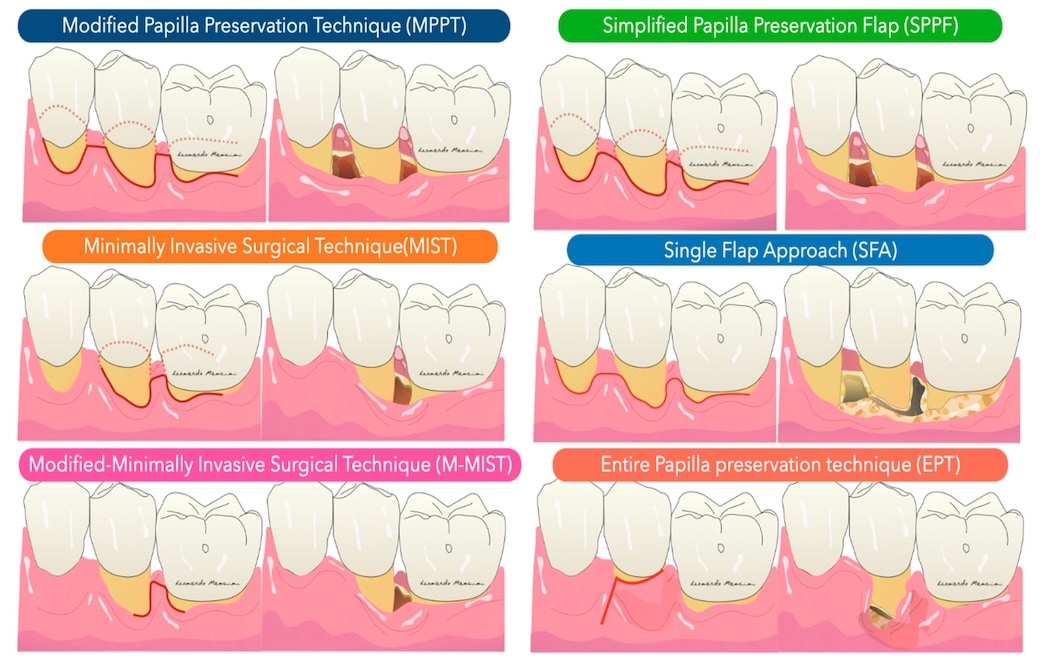

牙周病手術有哪些方式?

對於需要進行手術的牙周病患者來說,了解各種手術方式及其適應症至關重要。牙周手術不僅能解決非手術治療難以處理的問題,更能為長期牙周健康奠定基礎。

牙周翻瓣手術

牙周翻瓣手術是最常見的牙周手術方式之一。在局部麻醉下,牙醫師會將特定區域的牙齦翻開,增加清潔視野,從而更徹底地清除牙根表面的牙結石及致病細菌。這種手術特別適用於清除深度牙周囊袋中難以觸及的牙結石,尤其是在臼齒的牙根分岔區域。

手術過程中,醫師將小範圍的牙齦翻開後,能清楚看到牙根與齒槽骨,有效處理附近的骨組織或軟組織。手術完成後,牙齦會重新緊密貼合回牙根表面及健康齒槽骨,使牙齒恢復健康。

牙周再生手術

若齒槽骨破壞嚴重,牙周再生手術是理想選擇。此手術在徹底清除牙結石後,會在齒槽骨缺損處填補骨粉,並置放再生膜於牙齦與齒槽骨之間。這種組合能維持空間,引導齒槽骨或牙周組織再生。

目前常用的再生材料包括去蛋白牛骨礦物、天然骨礦物、人工合成骨以及各種可吸收膠原膜。瑞士生技產品Emdogain(牙釉基質衍生物)被稱為「液態再生膜」,可達到更微創的效果,減少術後不適與牙齦萎縮問題。

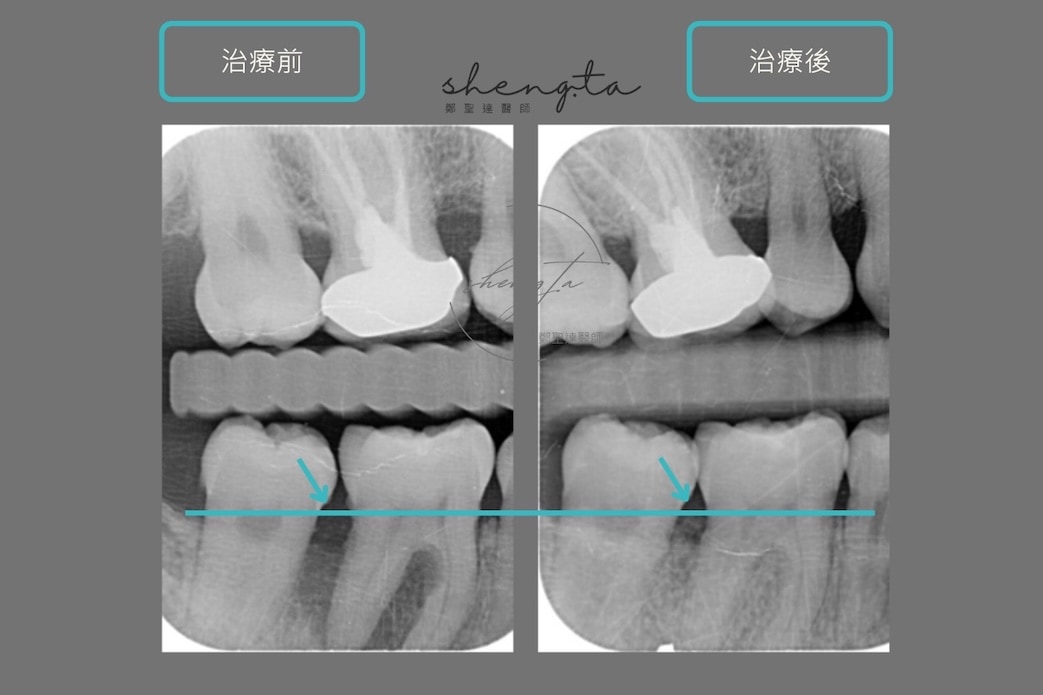

上圖為嚴重牙周病的實際治療過程,患者透過水雷射牙周病治療結合牙周再生手術,成功挽救原本預期拔除的重度牙周病牙齒。

牙齦切除與骨修整

牙齦切除術(gingivectomy)適用於去除骨上纖維和堅硬的牙周囊袋、消除牙齦腫大及增加臨床牙冠高度。手術可通過傳統手術刀、電外科手術或雷射進行。

相較於傳統方法,雷射牙齦切除術能有效減少細菌(如放線桿菌),從而減輕炎症,促進癒合過程。水雷射技術結合水氣和雷射能量,能溫和地針對性處理病灶,幫助牙齦組織癒合,患者術後疼痛感較輕。

齒槽骨修整術則用於調整因長期牙周病導致凹凸不平的齒槽骨,使其恢復符合牙齒生理狀態的形態,為牙齒創造更健康的支持環境。

輔助技術與舒緩療法介紹

隨著牙科技術的進步,各種先進輔助技術使牙周手術不再令人望而卻步。這些創新技術不僅提高了治療的精確度,更大幅減輕了患者的不適感和恐懼。

水雷射牙周治療

水雷射結合了聚焦雷射光與水霧,實現精確且溫和的牙周治療。與傳統雷射不同,水雷射屬於「表淺型」雷射,不易將熱能傳導至深層組織,安全性大幅提高。水雷射應用範圍廣泛,包括牙周病治療、植體周圍炎、牙冠增長術及敏感性牙齒的去敏感治療等。

水雷射治療牙周病的主要優勢包括:療程安靜低噪音,減少傳統治療時的震動感;對牙周囊袋有效滅菌,降低出血量;療程疼痛感低,減少麻醉藥使用;微創安全,特別適合糖尿病患者或服用抗凝血劑的患者。此外,水雷射能刺激健康組織修復,讓癒合速度更快、減少術後不適。

顯微鏡輔助牙周病手術

牙科顯微鏡能提供高達25至30倍的放大倍率,讓醫師清楚觀察到肉眼難以發現的細節。應用於牙周手術時,顯微鏡能幫助醫師精確找到致病因子,進行更有效的清潔。

研究顯示,透過顯微鏡輔助的牙周手術不僅能縮小傷口範圍,手術過程也更加精準。相較於傳統牙周治療,顯微鏡輔助手術能減少牙齦萎縮與牙根暴露的風險,加快癒合速度並減少術後不適。尤其對於牙根形態複雜的區域,顯微鏡輔助能大幅提高治療成功率。

TCI舒眠治療

根據調查,台灣約有50%的成年人對看牙有不同程度的恐懼。TCI舒眠治療透過靜脈注射方式給予短效型鎮靜藥物,讓患者進入淺眠狀態,減輕牙科治療的焦慮和恐懼。

舒眠治療最大的特色是患者能保持淺眠狀態,仍具備自主呼吸和反射能力,治療結束後10-15分鐘即可舒適醒來,極少發生噁心或嘔吐等副作用。這種方式特別適合牙科恐懼症患者、嘔吐反射較大者,以及需要進行複雜手術如植牙、牙周手術的患者。

不過,舒眠治療並非適用於所有人,孕婦、體質虛弱、心肺功能異常或對雞蛋過敏者不宜使用。同時,患者需在術前禁食至少6小時,確保治療安全。

牙周手術術後照護與預後管理

牙周手術後的護理與持續管理對治療成功至關重要,是整個牙周治療過程中不可或缺的一環。許多患者往往只關注手術本身,卻忽略了術後照護的重要性,這可能導致治療效果不如預期甚至疾病復發。

術後常見副作用與處理方式

手術後2-4天內,傷口處輕微腫脹是正常現象,一般會在第5天開始緩解。術後初期可使用冰敷,之後改為熱敷,每次15分鐘,間隔休息15分鐘。

若出現顏面瘀青,通常會在1-2週內自然消退。對於滲血情況,術後口水可能帶有血絲,此時應避免用力漱口,以免影響凝血和傷口癒合。

此外,患者可能會發現牙齒暫時性搖動或敏感度增加,這種情況通常會在術後1-2個月逐漸恢復至術前狀態甚至更好。

牙齦萎縮現象也較為常見,這是為了牙周健康而必要的過程,患者需遵循醫師指示進行清潔。

如何避免牙周病復發

飲食方面,應選擇溫和、半流質食物,避免過熱、過冷、辛辣或堅硬的食物。同時,術後四週內應避免吸煙,以免干擾傷口癒合並影響治療效果。

此外,術後一週內應避免劇烈運動如游泳、跑步等活動。營養補充亦不可忽視,建議攝取足夠的維生素D3與Omega-3魚油,有助組織修復與促進癒合。

定期回診與維護治療

牙周病屬於慢性疾病,即使完成手術治療,也需要定期回診追蹤。通常會安排在術後1-3週回診拆線或檢查傷口癒合情況。之後進入第三階段維持期,實施牙周支持性治療(SPT),患者需每三個月定期回診檢查牙周狀況及口腔衛生維護情況。

在定期回診中,牙醫師會進行全面檢查,包括口腔軟組織檢查、牙周相關指數檢查、必要的X光更新、牙結石清除和牙面拋光。

隨著牙周狀況穩定,回診間隔可能延長至每六個月一次。但值得注意的是,大多數牙周病容易復發,因此即使完成所有治療,也需終生維持定期回診的習慣。

牙周病手術並非不可避免,早期控制與專業治療更重要

牙周病確實是台灣成人常見的口腔疾病,然而面對這個問題,許多患者無需過度恐懼。實際上,大多數輕中度牙周病患者透過基礎治療與良好的口腔衛生習慣,即可有效控制病情。因此,牙周病手術並非所有患者的必經之路。

不過,當牙周囊袋深度超過7mm,尤其是在臼齒的牙根分岔區域,或是基礎治療後效果不彰時,牙周手術確實是必要的選擇。幸運的是,現代牙科技術已大幅提升手術舒適度與成功率。無論是水雷射、顯微鏡輔助手術或舒眠治療,都能有效減輕患者恐懼與不適。

此外,牙周再生手術甚至可能部分恢復已失去的骨組織,為牙齒提供更穩固的支持。但即使完成所有治療階段,牙周病仍然容易復發。因此,術後照護與維護治療同樣重要,患者必須建立良好的口腔清潔習慣,並遵循定期回診的建議。

總而言之,牙周病治療是一段長期旅程,需要患者與醫師共同努力。雖然手術治療在某些情況下確實無法避免,但透過適當的預防措施、及時的基礎治療以及必要時的手術介入,大多數患者都能成功控制牙周病,保持健康的牙齒與牙齦。

我們每個人都值得擁有健康燦爛的微笑,而正確的牙周病管理,正是達成這一目標的關鍵。

牙周病手術關鍵重點一次看懂

牙周病手術並非不可避免,關鍵在於早期發現和正確治療選擇。以下為您整理需要了解的關鍵要點:

- 九成牙周病患者可透過非手術治療控制病情 – 基礎治療包括牙根整平和深層清潔,對輕中度患者效果顯著。

- 手術指標明確:牙周囊袋深度超過7mm才需考慮手術 – 特別是臼齒牙根分岔區域,基礎治療後仍有5mm以上囊袋時。

- 現代牙周手術已大幅提升舒適度 – 水雷射、顯微鏡輔助和舒眠治療讓手術不再令人恐懼。

- 患者配合度決定治療成功關鍵 – 良好口腔衛生習慣和定期回診比手術本身更重要。

- 牙周病屬慢性疾病需終生管理 – 即使完成治療也需每3-6個月定期追蹤,防止復發。

牙周病治療是醫師與患者的共同努力,透過病情評估選擇適當治療方式,並持續進行維護管理,大多數人都能成功保持牙周健康,避免不必要的手術介入。