「植牙的壽命會有多長?我會不會遇到植牙失敗的狀況?」這是許多患者在面對植牙療程時,最常提出的疑問之一。

臨床研究顯示,植牙失敗的機率約為5~10%。這個數據是否讓您對即將進行的植牙治療產生疑慮?

值得注意的是,絕大多數植牙失敗案例,在專業醫師的介入與患者的配合下,其實是可以預防的。植牙成功的關鍵在於嚴謹的術前檢查評估、精確的手術過程,以及科學化的術後照護方案——這三要素共同決定了植牙的長期穩定性與功能表現。

作為牙周植牙專科醫師,我們經常從PTT與Dcard等社群平台觀察到患者分享的植牙失敗經驗。這些真實案例背後,往往潛藏著原本可避免的風險因素與警示信號。

基於此,我們編撰了這份臨床指引,協助您釐清影響植牙壽命的關鍵因素,充分理解植牙失敗的常見成因,並掌握有效的預防對策。

本文將系統性剖析植牙失敗的多重病因機制,包括骨質整合障礙、生物力學失衡、感染因素與系統性疾病等影響。同時,我們將說明如何透過精細的術前規劃、適當的手術技術選擇,以及嚴謹的術後維護計畫,確保植牙的長期存活率與功能,實現最佳的臨床效果與患者滿意度。

植牙壽命存活率:臨床數據與關鍵因素解析

很多患者在考慮植牙時,最關心的問題之一是:「我的植牙可以用多久?」這樣的疑問,直接影響治療選擇與對未來效果的期待。

深入了解植牙壽命及其影響因素,有助於建立正確認知,並做出適合自身的臨床決策與術後照護安排,進一步降低植牙失敗風險。

植牙平均壽命與臨床存活率

根據長期臨床追蹤數據分析,在理想條件下,現代植牙系統的預期使用壽命通常為10~20年以上。特別值得注意的是,當患者遵循嚴格的口腔衛生維護方案,並執行定期專業檢查時,部分案例的植牙壽命甚至能夠維持超過25年的功能完整性與穩定性。

這種卓越的長期表現,主要歸功於當代植牙材料學與表面處理技術的進步,尤其是醫用級鈦合金優異的生物相容性及其與骨組織形成穩固界面的能力。

然而,必須強調臨床數據反映的是統計平均值,並不代表每位患者都能達到相同效果。實際的植牙壽命會因個人條件差異而有所不同,受到多種因素的綜合影響。

從PTT與Dcard平台上分享的植牙失敗經驗分享來看,不少患者因忽略這些關鍵影響因素,最終導致植牙過早失敗。

影響植牙壽命的五大臨床關鍵因素

植牙的長期穩定性受到多項因素的複雜影響,其中最為關鍵的五大因素包括:

1. 骨質狀況:

骨質密度與體積是植牙成功的生物學基礎。骨量不足或骨質疏鬆患者的骨整合過程可能受損,導致植體穩定度下降。因此,術前電腦斷層掃描(CT)與骨密度評估至關重要,對於骨質條件不佳的患者,可能需要進行骨增量或引導骨再生手術以建立穩固的植牙基礎。

上顎植牙時,若上顎鼻竇位置偏低造成骨量不足,可考慮透過「鼻竇增高術」進行補骨手術,為後續植牙創造足夠的骨支持,提高穩定性與成功率。

2. 植牙位置與生物力學環境:

口腔內不同區域存在顯著的咀嚼力差異。後牙區域承受的垂直與側向力明顯大於前牙區,因此臼齒區植牙面臨更嚴峻的力學挑戰。精確的植牙位置規劃須考量力學分布原則,建立均衡的咬合關係,避免局部過度受力。

3. 術後維護與口腔微生物控制:

即使技術完美的植牙,若術後缺乏良好的口腔衛生維護,仍可能因牙菌斑累積而引發植體周圍炎,進而影響植牙壽命與穩定性。科學研究表明,定期專業潔牙,以及落實日常精細的個人口腔清潔,對於延長植牙壽命並確保長期功能表現至關重要。一般建議每3~6個月回診進行一次專業評估與清潔。

4. 植體系統選擇與手術精確度:

高品質植體系統與精準的手術操作直接影響骨整合質量。當代主流植體多採用第四級純鈦或鈦鋯合金材質,具備優異的強度與生物相容性。臨床觀察顯示,植體放置位置的三維精確度對長期穩定性具有決定性影響。

5. 患者系統性因素:

吸煙行為、血糖控制不佳的糖尿病等全身性因素,會顯著干擾傷口癒合與骨整合過程。臨床數據顯示,吸煙者的植牙失敗率為非吸煙者的2~3倍,長期重度吸煙者的10年植牙存活率可能從95%降至約75%。

不同口腔區域對植牙壽命與預後的影響

植牙在不同口腔部位展現出明顯的存活率差異,主要源於生物力學環境的區域特性:

臼齒區作為主要咀嚼功能區域,承受最大的垂直咬合力與側向力,因此該區域的植牙更易出現機械併發症,如固定螺絲鬆動或組件疲勞斷裂。臨床觀察數據證實,臼齒區植牙的平均存活期略短於其他部位。對於存在夜間磨牙習慣或偏好堅硬食物的患者,這種區域差異更為顯著。

相較之下,前牙區主要執行食物切斷而非研磨功能,受力相對較小。因此,前牙區植牙通常能維持更長期的功能穩定性。然而,前牙植牙面臨更高的美學要求,即使植體骨整合良好,若出現軟組織退縮或牙齦形態異常,也可能基於美學考量而需要額外干預。

性別差異亦是影響植牙壽命的重要變量之一。男性的平均咬合力通常比女性高出30~40%,這項生理差異需在治療規劃階段就充分評估考量。對於咬合力較大的患者,臨床上可能需要增加植體數量或選擇更大直徑的植體,以建立更有利的力學分布。

綜上所述,儘管植牙是當代最接近自然牙功能與美學的修復方式,但並非永久性解決方案。充分理解植牙的預期壽命與影響因素,結合嚴謹的術前評估、精確的手術執行與系統化的術後維護,是最大化植牙使用壽命、避免植牙失敗的科學路徑。

術前評估與臨床規劃:降低植牙失敗風險

植牙治療成功的基石在於嚴謹的術前準備與評估。儘管現代植牙技術已臻成熟,忽視術前全面評估仍可能導致植牙失敗。

臨床觀察顯示,許多在Dcard與PTT論壇上分享的植牙失敗案例,其根本原因早在術前階段就已存在。術前完整評估實為植牙成功的首要防線,建立科學化的術前評估流程,對預防植牙失敗至關重要。

植牙術前的口腔與全身狀況評估

植牙前的全面性評估,需同時涵蓋口腔局部與全身系統性兩大層面。

在口腔評估層面,臨床醫師需詳細檢查患者口腔內的齲齒病變、牙周組織健康狀態及殘根情況。尤其是牙周病患者,臨床建議此類患者必須先完成系統性牙周治療,待牙周組織炎症受到有效控制後方可進行植牙手術。這項預防性措施有助於避免致病菌擴散至植體周圍,進而降低植體周圍炎的風險。

全身健康評估同樣不可忽視。醫師需詳盡記錄患者的系統性疾病史、藥物過敏史及當前用藥情況,特別關注可能干擾骨整合過程的潛在疾病,如未受控制的糖尿病或骨質疏鬆症。臨床上常建議特定患者群體進行血液生化檢查,確保如糖化血色素等關鍵指標處於可接受範圍內。

同時,生活習慣亦為術前評估的重要環節,尤其是吸菸史,因其對植牙術後傷口癒合與長期穩定性具有顯著負面影響。

抽菸會導致植牙後傷口癒合變慢、增加植體周圍炎風險。建議吸菸者在進行植牙前,務必先了解相關風險與對策:抽菸導致植牙失敗?醫學實證解析抽菸對植牙成功率的影響

高風險族群的植牙臨床管理建議

特定患者群體因其獨特的生理或病理狀態,在植牙過程中面臨額外的風險因素:

- 糖尿病患者:高血糖狀態會顯著抑制組織癒合能力,並降低免疫防禦功能。然而,臨床研究證實,當血糖獲得良好控制時(糖化血色素維持在7%以下),糖尿病患者的植牙成功率可接近非糖尿病患者水平。基於實證醫學,我們的臨床原則是「先優化血糖控制,後實施植牙手術」,並制定強化術後監測方案,密切追蹤傷口癒合進程。

- 吸菸患者:流行病學數據顯示,吸菸者的植牙失敗率較非吸菸者高出2~3倍。其原因在於尼古丁導致微血管收縮,干擾氧氣與營養物質的運輸,同時抑制免疫細胞功能。對重度吸菸患者,臨床建議包括術前至少一週完全戒菸,以及術後延長戒菸期,最理想為永久戒菸。

- 特殊藥物使用者:接受抗凝血治療、雙磷酸鹽類藥物治療或長期皮質類固醇治療的患者,植牙前需接受專門評估。臨床醫師往往需與患者的主治專科醫師共同制定個體化用藥調整方案,以在保障全身健康的前提下,最大化植牙成功率。

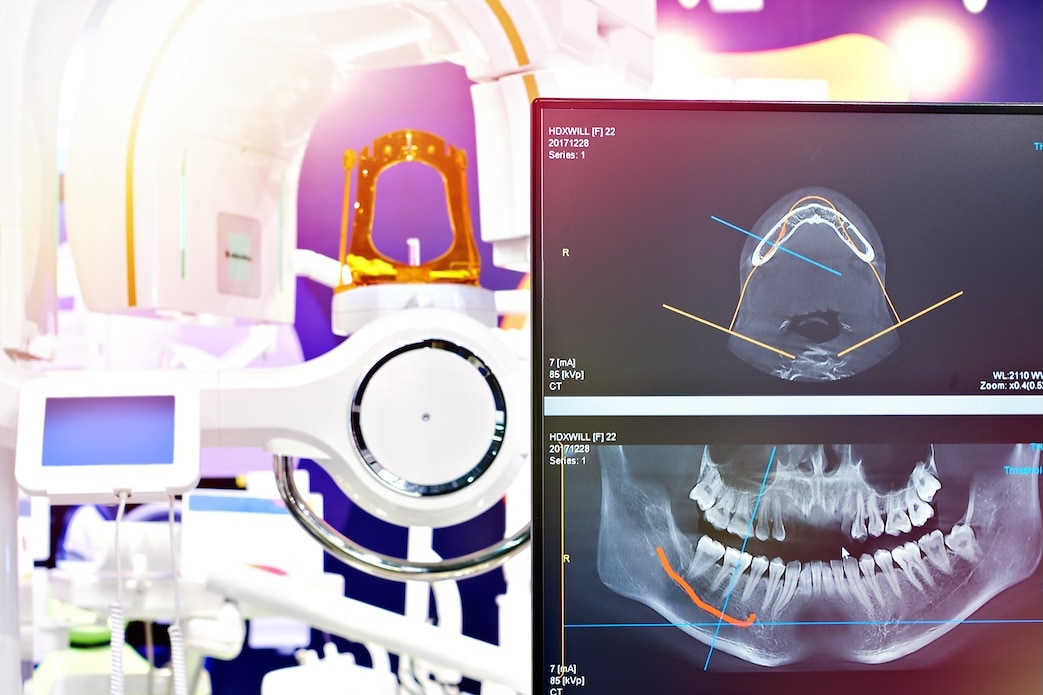

植牙術前影像評估與骨質分析的重要性

現代植牙學高度依賴精密的術前影像學評估。傳統二維X光片已經無法滿足精確植牙規劃的需求,三維錐形束電腦斷層掃描(CBCT)已成為植牙前標準檢查手段。通過CBCT技術,臨床醫師能準確測量預期植牙區域的骨量參數,包括高度、寬度與密度,同時精確定位下齒槽神經管、上頜竇底等重要解剖結構,為安全精準的植牙手術奠定基礎。

骨質評估也是術前檢查的關鍵之一。對於骨量不足的患者,可能需先進行骨增量或引導骨再生手術,為植體提供充分的生物力學支持。某些患者出於經濟或時間考量而試圖省略這一步驟,結果往往導致植體早期失效。正如多例植牙失敗案例所印證的,「確立堅實的骨質基礎」是確保植牙長期穩定的核心關鍵。

綜上所述,周密的術前準備不僅能顯著降低植牙失敗風險,更能確保手術過程精確流暢,為植牙的長期臨床成功建立穩固基礎。臨床教學中常強調:「精確評估即成功一半」,在現代植牙實踐中,術前全面評估正是不可忽略的重要一環。

術中精準操作與植體選擇:從源頭預防植牙失敗

植牙治療的成功與否,不僅取決於完整的術前評估,手術過程中的技術精準度與材料選擇同樣關鍵。臨床病例分析顯示,手術中看似微小的操作細節,往往對植牙的長期穩定性產生決定性影響。

本節將深入解析植牙手術過程中的重要關鍵,說明如何從手術源頭降低植牙失敗風險。

植體系統選擇與生物力學穩定性分析

植體的材質特性與結構設計,直接決定植牙的生物力學表現與長期穩定性。當代臨床應用的主流植體系統,多採用第四級純鈦材質或鈦鋯合金,這類材料具備卓越的生物相容性與足夠的結構強度,能有效抵抗日常咀嚼受力,極少發生結構性斷裂。

專業醫師在選擇植體系統時,會全面評估以下臨床參數:

- 患者的骨質密度與骨量狀況

- 個體咬合模式與咬合力大小

- 植牙區域的特定受力分布

- 生理差異因素(例如,男性患者的咬合力通常比女性高出30~40%)

對於具有強咬合力或習慣性咬硬食物的患者,臨床決策可能傾向增加植體數量或選擇較大直徑的植體,以優化力學分布並提升整體咬合力承受能力。

此外,植體表面微觀處理技術亦顯著影響骨整合質量,現代植體表面多經過酸蝕、噴砂或特殊塗層處理,以增加表面粗糙度與生物活性,促進骨細胞附著並加速骨整合進程。

市面上植體品牌琳瑯滿目,該如何選擇?了解五大主流植牙品牌的材質特色、臨床研究與成功率:植牙品牌怎麼選?專科醫師解析五大植體品牌選擇關鍵

數位植牙提升精準度,降低手術偏差與併發症

植牙手術過程中最常見的技術偏差包括植體三維位置不當、角度誤差與鑽孔過程中組織過熱等問題。這些手術技術誤差不僅可能損害最終修復體的美學效果,更可能導致生物力學分布失衡,使植體承受異常應力而過早失敗。

臨床觀察顯示,Dcard與PTT平台上分享的植牙失敗案例中,有相當比例與植體位置偏差直接相關。術前規劃不足、骨量評估誤判,或手術過程中未嚴格執行多重確認,均可能導致植體位置偏差,造成應力分布不均,進而誘發螺絲鬆動或植體周圍骨吸收。

為有效預防這類技術性併發症,數位導航輔助植牙技術已逐漸成為臨床標準。透過高精度三維電腦斷層掃描結合專業植牙規劃軟體,臨床醫師能精確計算植體的最佳位置、角度與深度,顯著降低人為誤差,提升手術精確度與可預測性。

精密影像定位,預防神經血管與鼻竇損傷

神經組織損傷與鼻竇穿透,是植牙手術中最嚴重的併發症類型。特別是在下顎後牙區植牙時,若植體位置過深或方向偏差,可能壓迫或損傷下齒槽神經,導致下唇與頦區出現感覺異常、麻木或疼痛症狀。而上顎後牙區植牙若植體侵入上顎竇,則可能引發鼻竇炎症或其他病理反應。

避免神經與鼻竇損傷的臨床關鍵,在於精確的術前影像解析與嚴謹的手術設計。專業醫師團隊會利用高解析度3D電腦斷層掃描準確定位神經管道與鼻竇底部位置,並依據個體解剖特徵制定安全距離標準。對於後牙區骨高度不足的患者,可能需要先進行上顎竇增高術或神經側移術等輔助手術,確保植體與重要解剖結構維持足夠安全距離。

綜合而言,植牙手術能否成功,取決於醫師的精確判斷與操作技巧,以及科學合理的植體系統選擇。選擇具備豐富臨床經驗的專業醫師團隊,深入了解手術中的關鍵技術要素,是有效降低植牙失敗風險的基本保障。

術後維護機制:延長植牙壽命、避免失敗風險

植牙手術完成後,患者的日常口腔衛生習慣對植體的長期穩定性具有決定性影響。臨床觀察發現,不少患者誤以為「人工植牙不會蛀牙」,因此忽略清潔與保養,這類錯誤觀念往往成為植牙失敗的主要原因之一。

分析Dcard、PTT等平台上的植牙失敗案例,不當的術後照護確實是引發植牙併發症的主要根源。

植體清潔技巧與專業清潔工具選擇

植牙區域的清潔需要特定技術與專用工具。臨床建議採用「改良式貝氏刷牙法」進行日常口腔清潔,即將牙刷以45度角輕放於牙齦邊緣,並以小幅圓弧動作清潔植體周圍的軟組織。

特別需要注意植體與牙齦交界處的牙菌斑控制,這裡是細菌最容易累積的主要部位。

傳統牙刷在清潔植體周圍複雜的解剖結構時常有侷限,因此臨床上建議搭配以下專業清潔工具:

- 特殊設計的植牙專用牙刷,具有更柔軟的刷毛與適合植體輪廓的刷頭形狀

- 高品質聲波電動牙刷,能提供微震動清潔效果,而不過度刺激植體周圍組織

- 專為植體設計的牙間刷與特殊形狀的橡膠尖刷

牙縫清潔為植牙維護的關鍵環節。使用牙線時需採取特殊技巧,建議使用特氟龍材質牙線,以C形環繞植體輕柔擦拭植體表面,而非傳統的上下拉扯動作,以避免損傷植體周圍的結締組織附著。

臨床觀察表明,搭配不含酒精的氯己定漱口水能有效抑制植體周圍細菌生物膜形成,降低植體周圍炎的發生風險。

定期回診追蹤與預防性維護療程

即使患者嚴格執行日常口腔衛生維護,定期專業評估仍不可或缺。臨床指引建議植牙患者應每3~6個月進行一次專業口腔檢查與植體周圍專業清潔。

值得特別強調的是,植牙區域的專業清潔程序需使用特製工具,如碳纖維或特殊塑膠材質的超音波洗牙機頭,以避免金屬器械刮傷植體表面,造成微觀粗糙度增加而促進牙菌斑累積。

定期回診評估中,專業醫師會執行以下關鍵檢查:

- 植體周圍軟組織臨床指標評估,包括探診深度、出血指數與化膿情況

- 咬合力分布分析,確認植體未承受過度側向力或偏心咬合壓力

- 必要時進行放射線影像檢查,評估植體周圍骨質穩定性

此類定期專業評估能及早發現潛在問題並進行介入處理,防止輕微併發症發展為嚴重的植體周圍炎或骨質喪失。因此,患者切勿因主觀上認為「一切正常」而延誤或取消定期回診。

飲食習慣調整與咬合力管理

儘管現代植牙系統在功能上接近自然牙,其生物力學特性仍與天然牙有本質差異。植牙初期(骨整合階段),患者應避免使用植牙區域咀嚼任何堅硬食物,待植體與骨組織完成初步整合(通常需3~6個月)後才逐步恢復正常飲食功能。

長期而言,植牙患者應調整以下飲食與咀嚼習慣:

- 避免直接啃咬極硬食物,如骨頭、堅果外殼、冰塊等

- 減少黏性高糖食物攝取,降低植體周圍牙菌斑累積風險

- 養成餐後漱口習慣,減少食物殘渣滯留時間

夜間磨牙(睡眠期磨牙症)是植牙面臨的隱形威脅。臨床研究顯示,夜間磨牙產生的側向力可達日間正常咀嚼力的3~4倍,嚴重超出植體設計承受範圍。

對於有磨牙習慣的患者,建議製作個人化的夜間咬合保護板,藉此分散過大的咬合壓力,保護植體免受過度應力損傷。

值得注意的是,不同生理特徵的患者群體需採取差異化的術後管理策略。例如,男性患者由於平均咬合力比女性高出30~40%,可能需要更嚴格控制咀嚼習慣,避免植體系統承受過度機械負荷而加速疲勞失效。

植牙失敗症狀解析:早期警訊與自我監測重點

術後期的自我觀察,是預防植牙併發症的重要防線。臨床資料顯示,絕大多數植牙併發症若能在初期階段被識別並介入治療,通常可避免植體脫落或失敗等嚴重後果。

根據長期追蹤研究,及早發現異常徵兆,能將嚴重植體周圍炎的發生率降低高達60%。

您知道該如何察覺植牙出現問題的早期徵兆嗎?以下整理三大常見的植牙失敗警訊,幫助您及早發現、及時處理。

植體周圍紅腫、出血與口臭 – 植體周圍炎的早期警訊

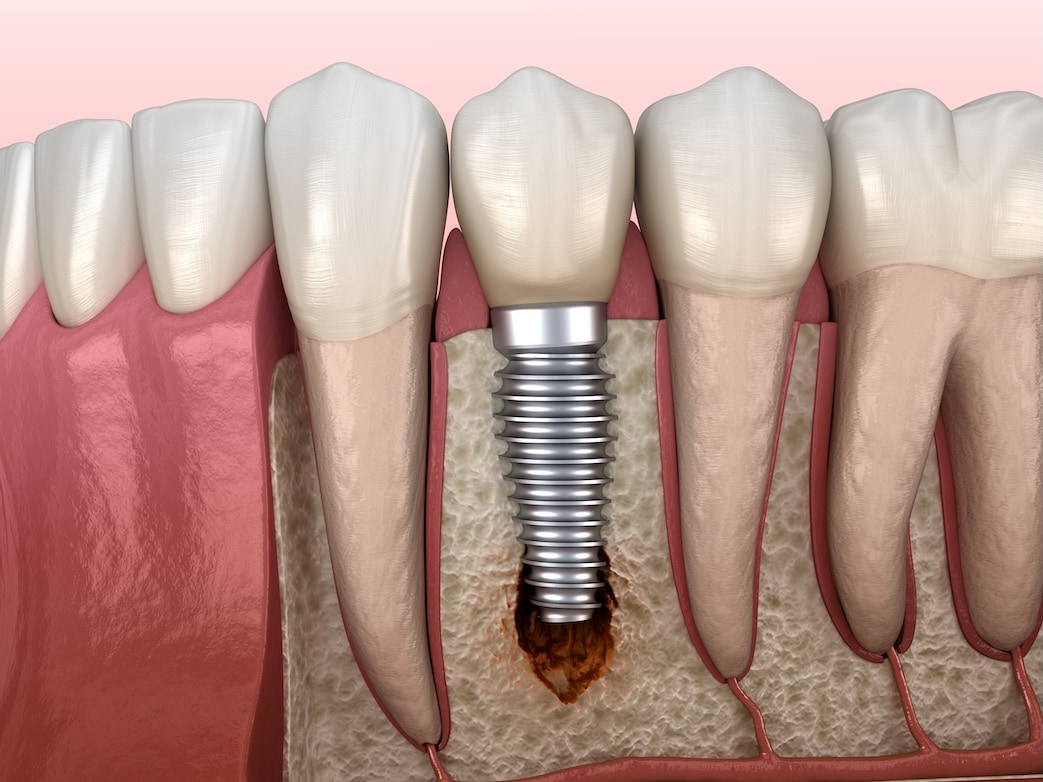

植體周圍炎是造成植牙失敗的主要原因之一,其初期臨床表現與傳統牙周疾病有諸多相似之處。

首要觀察指標為植牙區域牙齦的色澤變化──健康的植體周圍軟組織應呈現淡粉色且質地緊實,若出現深紅色、紫紅色或明顯腫脹現象,很可能是發炎的初期警訊,建議及早就醫檢查。

若在使用牙線或牙間刷時出現持續性出血,特別是在輕柔操作的情況下仍有明顯出血,這通常代表植體周圍的生物膜侵襲已引發軟組織發炎反應。臨床研究指出,植體周圍出血是植體周圍炎最敏感的早期指標之一,甚至會在其他明顯症狀出現前的3~4週就可以觀察到。

另一個不容忽視的警訊是持續性口臭。當植體周圍出現微生物感染,會產生特有的揮發性硫化物,導致明顯且難以掩蓋的口臭,即使患者維持規律的口腔清潔習慣,此類口臭仍難以完全消除。

臨床觀察顯示,持續性口臭常見於早期植體周圍炎患者,這也是許多在Dcard與PTT論壇上分享植牙失敗經驗的患者共同提及的初期症狀。

植體鬆動與假牙脫落 – 功能異常應及早處理

您是否能辨識植體穩定度降低的早期徵兆?植體鬆動通常代表骨整合已受到嚴重損害,這是需要立即專業介入的警訊。

臨床自我檢測方法包括在輕微咬合狀態下感受植牙區域是否出現微小位移,或使用舌尖輕壓植牙區域評估其穩定性。健康且功能正常的植體應與周圍自然牙具有相同的穩固感,任何可察覺的移動都顯示骨整合可能已失敗。

假牙冠脫落的常見原因,可歸納為兩種機制:

- 植體本體仍維持良好骨整合,但連接螺絲出現鬆動或斷裂,這種情況通常可通過重新鎖緊或更換連接組件修復

- 植體本身已失去骨整合,導致整個系統不穩定,此時假牙無法維持正常位置,這類情況處理難度顯著增加

當發現假牙冠脫落時,患者應妥善保存脫落組件並避免自行嘗試重新安裝,以免造成螺絲孔破壞或感染風險增加。最理想的處理方式是立即諮詢專業醫師,進行詳細評估與適當處置。

膿液、植體外露位移與咬合疼痛 – 嚴重症狀需立即就診

臨床經驗顯示,以下情況患者需立即尋求專業醫療協助,不宜延遲處理:

- 植牙區域出現明顯膿液分泌,這表明感染已進入活躍期,可能迅速擴散至周圍組織

- 植體金屬部分外露,顯示植體周圍骨質已發生明顯吸收

- 咀嚼時出現定位性疼痛或不適感,特別是咬合時的尖銳疼痛,可能表示植體周圍骨質炎症或骨整合失敗

- 植體位置發生明顯位移,代表支持系統已完全失效

臨床資料分析與PTT、Dcard平台上的患者植牙失敗經驗顯示,延遲處理植牙異常徵兆,常導致治療難度增加與預後惡化。

研究證實,及早接受專業介入,可將挽救成功率從晚期的30%提升至早期的80%以上。因此,一旦察覺異常徵象,患者應立即聯繫專業醫療團隊進行評估,而非等待問題自行緩解,或在症狀惡化後才尋求協助。

您的警覺性與及時行動,是守護植牙成果與口腔健康的最佳保障。

植牙失敗怎麼辦?治療策略與重建方案

植牙失敗對患者造成的心理衝擊往往不容小覷,許多人在面對這樣的情況時,難免感到挫折與困惑。從臨床角度來看,植牙失敗應被視為治療過程中的一個階段性事件,而非終點。

現代口腔醫學提供了多種科學有效的補救方案,能夠重建患者的口腔功能與美觀。臨床數據顯示,準確識別初次失敗的成因並實施針對性治療策略,可使二次植牙的成功率提升至85%以上。

早期與晚期植牙失敗的治療方式差異

植牙失敗依發生時間與病理機制,可分為早期與晚期兩大類型,各自需採取不同的治療途徑:

早期植牙失敗(骨整合障礙)典型地發生於植牙手術後4~12週內,此時假牙上部結構尚未裝戴。主要臨床表現為植體微動度增加,無法與周圍骨組織形成穩固界面。

臨床處理原則為及時摘除失效植體,避免延遲處理導致周圍骨組織進一步破壞。根據臨床指引,移除失效植體後通常採用分期治療策略:首先進行窩洞徹底清創、植入骨替代材料或自體骨移植,待骨組織充分再生(通常需3~6個月)後再次評估植牙可行性。

晚期植牙失敗(功能載重後失敗)則發生於假牙裝載使用一段時間後,主要病因為植體周圍炎症或生物力學過載導致的周圍骨質吸收。

臨床處理依失敗嚴重程度而異:對於植體尚未明顯鬆動的早期病例,可先嘗試非手術治療方案,包括專業深層清創、局部抗菌藥物應用、光動力療法或雷射消炎治療,同時強化患者自我清潔技巧;若植體已出現明顯動搖,則需考慮將植體摘除、修復骨缺損,待條件成熟後再次植牙重建。

植體移除後的骨重建與過渡期處理

您是否好奇植體移除後的下一步治療選擇?這主要取決於植體窩洞的骨缺損程度與感染狀態:

- 微量骨缺損且感染受控:在部分骨壁完整且無活動性感染的情況下,臨床上可考慮即刻植入較大直徑的新植體(通常比原植體粗0.5~1mm),同時配合引導骨再生技術促進周圍骨組織修復。

- 中重度骨缺損區:面對明顯骨量不足的情況,需先進行骨增量手術,可根據缺損範圍選擇異體骨、合成骨或自體骨移植,植骨區域覆蓋生物膜保護,待新生骨形成後(通常需3~6個月)再行二次植牙。

過渡期修復方案同樣需個體化設計:單顆植牙失敗的患者,可選擇臨時黏著式固定義齒或小型活動義齒維持功能與美觀;對於多顆植牙支撐的修復體系統部分失效時,臨床上可視具體情況重新分配咬合負荷至其餘健康植體,或暫時採用傳統可摘式義齒過渡,避免對殘留植體造成過度負擔。

我們曾分享過一位50歲女性因門牙植體發炎紅腫就診,透過水雷射治療植體周圍炎、搭配補骨重建與微創植牙,成功恢復門牙功能與美觀。

了解完整治療過程:植牙發炎怎麼辦?水雷射與補骨治療案例分享

提升二次植牙成功率的關鍵措施

如何確保二次植牙不再重蹈覆轍?臨床實踐表明,關鍵在於精確分析初次失敗的根本原因並採取針對性防範措施:

系統性疾病控制是基礎——糖尿病患者需嚴格維持糖化血色素水平在7%以下;骨質疏鬆患者可能需考慮停用或調整雙磷酸鹽類藥物。

生活習慣調整同樣重要——吸煙患者必須徹底戒菸,研究顯示持續吸煙會使植牙失敗風險增加2.6倍。

植體系統的科學選擇,對二次植牙成功至關重要。針對初次出現機械性併發症(如螺絲鬆脫或斷裂)的患者,可考慮選用抗疲勞性能更優的植體系統或調整上部結構設計;對於咬合力過大的患者,應考慮增加植體數量或選擇更大直徑的植體,建立更有利的力學分布。

值得特別強調的是,即使表面上的問題似乎僅為機械性併發症(如假牙鬆脫),也不應忽視其背後可能隱藏的深層病因。全面的原因分析與系統性的治療規劃是成功重建的必要條件。

此外,植牙失敗對患者心理層面的影響不應被忽視。臨床醫師需對患者可能出現的失落、焦慮情緒給予充分理解與支持,建立合理期望值,幫助患者建立對二次治療的信心。

研究顯示,良好的醫患溝通與心理支持,能顯著提高患者對二次治療的配合度,間接提升治療成功率。

面對植牙失敗,科學理性的態度與前瞻性的治療規劃,將為患者口腔功能重建開啟新的可能。

預防植牙失敗、延長植牙壽命,關鍵在選擇專業團隊與長期配合

植牙技術無疑代表當代口腔修復學的卓越成就,為缺牙患者提供了最接近自然牙的功能與美學解決方案。

然而,植牙的長期成功並非僅仰賴技術本身,而是建立在多層面的關鍵因素上——從術前的全面評估與規劃、手術中的精準操作,到術後的系統化維護,每個環節都需要患者與醫療團隊密切配合。

您是否曾想過,大多數植牙失敗其實是可以預防的?臨床研究指出,透過科學化的術前風險評估、標準化手術流程,以及個人化術後照護,植牙壽命有機會延長至15~20年甚至更久。尤其定期專業檢查與日常細緻清潔,是確保植牙長期穩定的基石。

即使已出現植牙併發症,現代植牙技術與補救療程仍有相當高的成功機會。臨床觀察證實,及早識別異常徵兆並尋求專業評估,通常能有效控制問題,避免進一步惡化為不可逆的植牙失敗。

總結來說,植牙成功不僅取決於醫療團隊的專業技術水平,更有賴患者的積極參與和長期配合。

選擇經驗豐富的專業醫師團隊,配合完整的術後指導與自我照護,才能真正延長植牙壽命、確保功能穩定、美觀自然,讓您重拾健康自信的生活品質。

若您正考慮植牙,建議參考這篇完整的植牙術前須知:植牙費用、流程、風險、保險一次掌握